一票难求!《剧院魅影》中文版巡演首站开票秒罄

更新时间:2025-05-01 17:40 浏览量:33

## 《剧院魅影》中文版开票秒罄:当艺术成为稀缺品,我们究竟在抢什么?

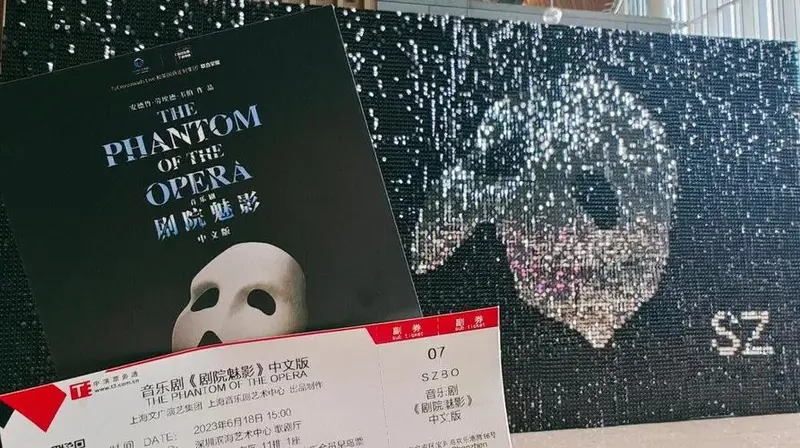

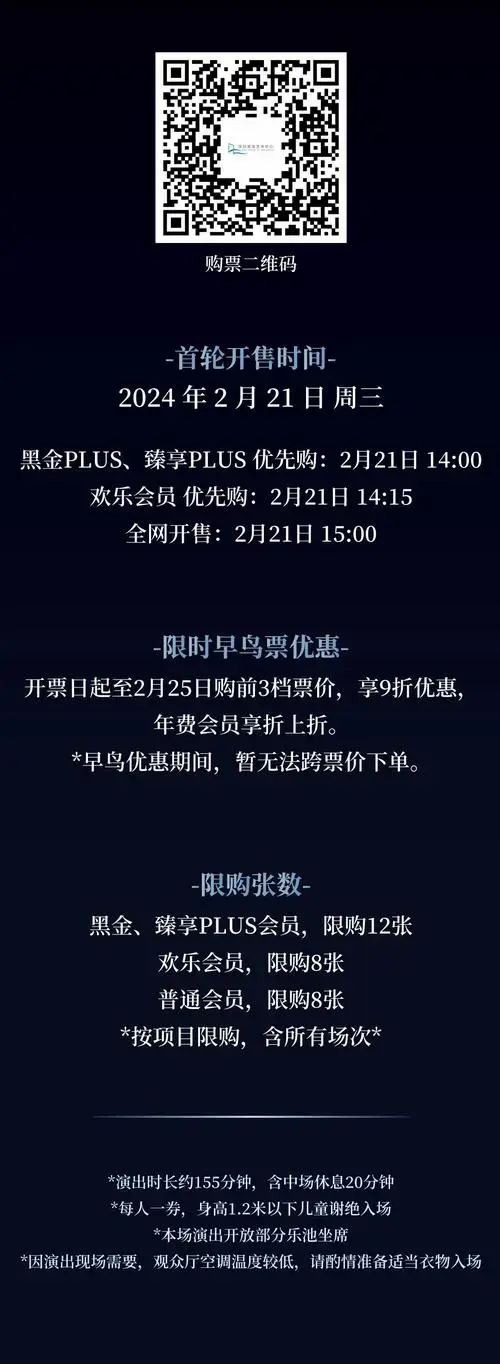

"三、二、一,开抢!"手指在屏幕上疯狂点击的瞬间,票务平台的灰色"缺货"提示已经无情弹出。5月18日上午10点,《剧院魅影》中文版上海站首演门票开售即告罄,各大社交平台瞬间被"求票""转让"的声浪淹没。这部诞生于1986年的音乐剧经典,在中文版首度巡演之际,再次印证了其跨越时空的魔力。但当我们拨开抢票热潮的表象,或许会发现:这场集体疯狂背后,隐藏着当代都市人更深层次的精神诉求。

《剧院魅影》自诞生以来就创造着票房神话。伦敦西区连续上演36年,百老汇演出超13,000场,全球票房收入超过60亿美元——这些数字构成了一个文化现象的注脚。韦伯创作的"Think of Me""The Music of the Night"等经典唱段,早已超越剧场范畴,成为流行文化的一部分。中文版制作历时三年筹备,由原版导演亲自操刀,在保留经典的同时融入本土元素,这种"熟悉的陌生感"恰恰击中了中国观众的好奇心。

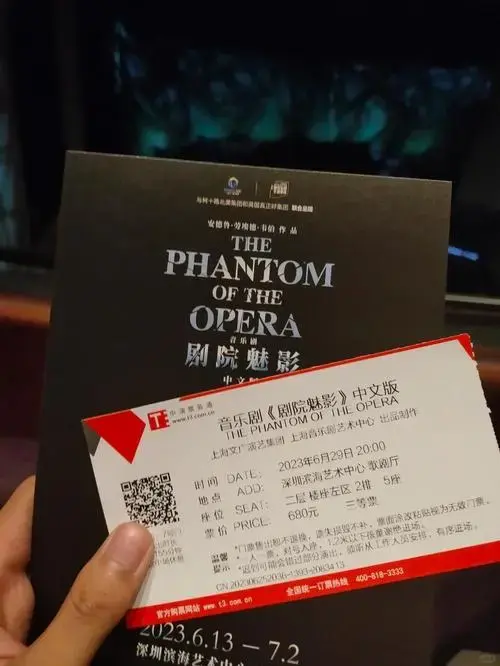

抢票大战折射出的是文化消费的阶层分化。当白领小林第五次刷新购票页面时,黄牛手中的VIP座位已在二手平台溢价300%待售。数据显示,中国现场演出市场2022年规模达132亿元,但优质内容供给仍显不足。以上海文化广场为例,其年均音乐剧演出不过50余场,与市民文化需求形成鲜明反差。这种结构性短缺使得《剧院魅影》这类IP成为文化消费领域的"硬通货",购票成功者在朋友圈晒出的电子票根,某种程度上已成为文化品味的象征。

深入心理层面,抢票行为本质是都市人对仪式感的渴求。在算法推送、短视频霸屏的时代,现场艺术提供的"不可复制性"变得弥足珍贵。观众渴望的不仅是两个半小时的演出,更是从抢票、期待到现场体验的完整仪式链。某票务平台调研显示,72%的消费者将观演视为"对自己认真生活的奖励"。当女主角克里斯汀唱响《Wishing You Were Somehow Here Again》时,剧场里此起彼伏的啜泣声,实则是现代人在集体仪式中的情感宣泄。

《剧院魅影》的持久魅力在于其对人性的深刻描摹。魅影与克里斯汀的复杂关系,恰如当代人面对理想与现实、疯狂与克制的永恒命题。中文版制作人透露,剧本翻译过程中特别保留了"黑暗与光明共生"的哲学意味。这种艺术表达让每个观众都能在剧场灯光熄灭的瞬间,与角色产生微妙共鸣。当"狂欢式"抢票热潮退去后,真正留在观众记忆中的,或许是某个直击心灵的旋律瞬间。

文化消费升级的浪潮下,《剧院魅影》现象给我们重要启示:艺术不该沦为社交货币,而应成为照进现实的精神之光。面对演出市场的供需失衡,我们既需要推动优质内容的本土化生产,也应培养更理性的观演文化。毕竟,当大幕拉开时,真正珍贵的不是朋友圈的点赞,而是那颗为艺术颤动的心。下一次抢票大战来临时,或许我们可以先问问自己:我们究竟是为了一场视听盛宴,还是为了填补内心深处那个渴望被艺术抚慰的角落?