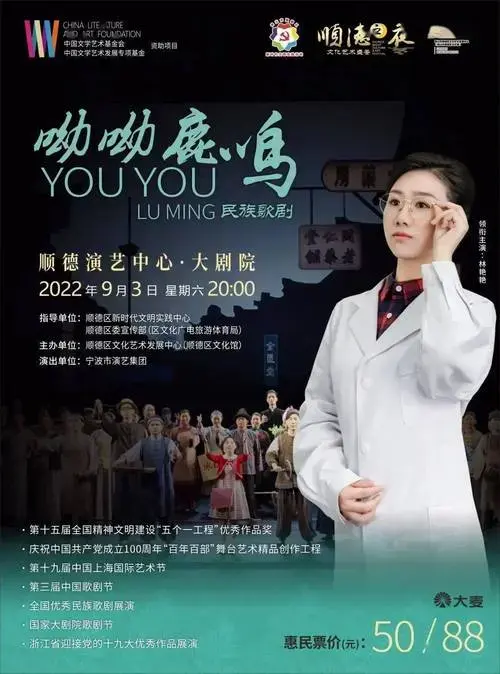

屠呦呦IP再升级!歌剧《呦呦鹿鸣》掀起科学艺术潮

更新时间:2025-05-01 17:00 浏览量:29

## 屠呦呦IP再升级!《呦呦鹿鸣》如何让科学巨匠"活"在当代年轻人心中?

当82岁的屠呦呦站在诺贝尔奖领奖台上的画面还历历在目时,一部名为《呦呦鹿鸣》的歌剧正在中国各大剧院掀起一场科学与艺术的跨界风暴。这不是简单的传记式作品,而是一次对"屠呦呦IP"的深度开发与创新表达——科学家精神正通过艺术语言,完成与Z世代的情感连接。

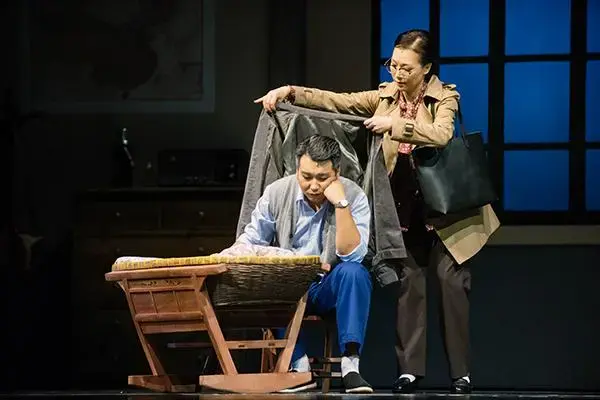

屠呦呦发现青蒿素的故事早已写入教科书,但歌剧《呦呦鹿鸣》却挖掘出了鲜为人知的"少女屠呦呦"。舞台上,少年时期的屠呦呦在宁波老宅院中与中药结缘的场景令人动容,那段她因患肺结核休学,却通过阅读《黄帝内经》萌生医药兴趣的经历,让高高在上的科学家形象瞬间有了温度。制作团队耗时两年查阅屠呦呦的日记、同事访谈等一手资料,在歌剧中植入了她亲笔记录的"190次失败"实验笔记内容,这种"考据式创作"让科学精神有了可触摸的质感。

更值得关注的是制作团队对科学IP的现代化解构。剧中创新性地采用全息投影技术再现青蒿素分子结构,将枯燥的化学公式转化为美轮美奂的视觉奇观;主题曲《青青蒿草》融入电子民乐元素,在网易云音乐上线首周播放量突破500万次。这种打破"实验室白大褂"刻板印象的表达,恰恰击中了年轻观众追求"硬核知识+审美体验"的内容消费心理。

《呦呦鹿鸣》的成功绝非偶然。近年来,从《觉醒年代》让历史课本人物变身"荧屏爱豆",到《三体》科幻IP的破圈传播,严肃题材的年轻化表达已形成方法论:细节上追求历史真实,形式上大胆创新,传播上尊重圈层文化。该剧在B站推出的"屠呦呦手账素材包"衍生品,正是深谙当代青年"知识付费+社交分享"的双重需求。

当第三幕中屠呦呦为验证药效亲自试药的场景被演绎成咏叹调时,台下不少00后观众自发打开手机闪光灯应援。这一幕揭示了一个文化现象:当代年轻人并非排斥崇高,而是厌恶说教;科学精神需要从神坛走向剧场,从教科书走进网易云歌单。据统计,该剧巡演期间,相关高校生命科学专业的咨询量同比上升23%,这种"艺术引流科学"的效应或许比任何招生宣传都更具说服力。

从《呦呦鹿鸣》的爆红可以看出,在注意力经济时代,科学巨匠IP的开发需要完成三重跨越:从历史真实到艺术真实的叙事跨越,从教育功能到审美价值的属性跨越,从单向传播到社交参与的互动跨越。当屠呦呦在歌剧尾声唱出"一株青蒿的梦想"时,我们看到的不仅是一位科学家的故事,更是一种让民族精神遗产活在当下的文化创新范式。这种创新或许能为钱学森、袁隆平等更多科学IP的开发提供启示——真正伟大的科学精神,永远值得用最当代的语言重新讲述。